MAST. BOLOGNA – L’ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TRA FUNZIONALITÀ E VALENZA SIMBOLICA – DALLE TUTE ALLA MODA AGLI ABITI DA LAVORO NELLA MODA Urs Stahel, Curatore della PhotoGallery e della Collezione MAST All’ingresso della PhotoGallery, le fotografie di Stephen Waddell introducono il tema della mostra con grande immediatezza: sulla sinistra vediamo un asphalter, un operaio inglese inginocchiato in t-shirt smanicata e robusti pantaloni da lavoro, proteso in avanti mentre stende il catrame caldo. Il manto stradale fuma, l’operaio è intento a distribuire il più uniformemente possibile l’asfalto nonostante il calore. L’immagine accanto mostra un’assistente di volo che indossa un’immacolata uniforme rosso fiammante da hostess. Non è un semplice abito da lavoro, ma una magnifica divisa dal taglio elegante. L’uomo in abito bianco ricorda Tom Wolfe, il celebre giornalista, scrittore e fondatore del New Journalism, che indossava i suoi completi bianchi come un tratto distintivo. Il completo giacca e pantaloni con la cravatta svolazzante appare eccentrico, frivolo, e l’uomo particolarmente compiaciuto. L’ultima fotografia ritrae una persona intenta a trasportare un sacco di plastica blu-argento che contrasta con il rosso della hostess. Questo impiegato di una società di servizi è in procinto di recapitare un sacco strapieno a un cliente, oppure se lo sta portando a casa. Il suo abbigliamento è un mix di abiti quotidiani e da lavoro: il cappotto aperto lascia intravedere un grembiule rosso. A livello mondiale si distingue ancora oggi tra “colletti blu” e “colletti bianchi”, due espressioni che si sono imposte in molte lingue della società industrializzata. Negli anni ’90 si è aggiunta una terza espressione, “colletti rosa”, che ha però avuto minor seguito. Con l’abbigliamento da lavoro distinguiamo tra diverse forme e categorie professionali: da un lato la tuta o la casacca blu degli artigiani e degli operai delle fabbriche, dall’altro il colletto bianco come simbolo del completo giacca e pantaloni, camicia bianca e cravatta di coloro che svolgono funzioni amministrative. Il camice bianco o verde è tipico in Italia di alcuni operatori della sanità, quello bianco di tecnici e ingegneri; il grembiule bianco è indossato da macellai, fornai, cuochi, tipografi, legatori e molti altri lavoratori. Inoltre, da molti decenni il grembiule bianco è anche il segno di una distinzione sociale e di genere. In molti contesti culturali, per lungo tempo, è stato indossato soprattutto dalle donne. “La moda che psicologicamente rispecchia la vita quotidiana, le abitudini, il gusto estetico”, scrive Varvara Stepanova, artista costruttivista e moglie di Aleksandr Rodčenko in un saggio del 1923, “cede il passo a un abbigliamento concepito per agire in svariati ambiti professionali e svolgere una determinata azione sociale.

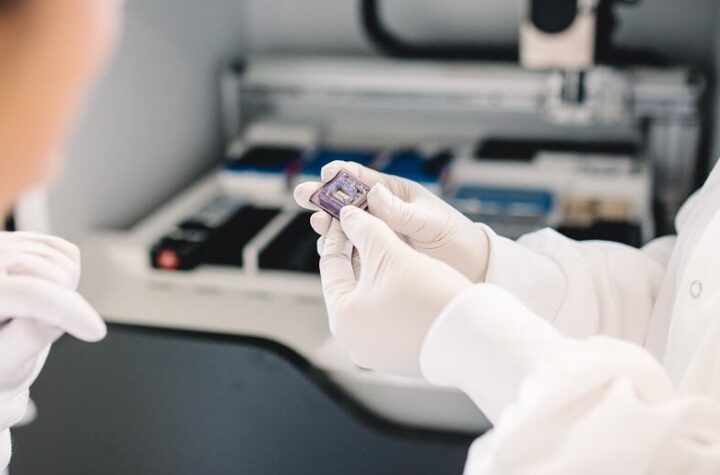

È un abbigliamento che esplica il proprio valore solo nell’ambito del processo lavorativo e che al di fuori della vita reale non possiede alcuno scopo, come una forma particolare di ‘opera d’arte’”. Stepanova si riferi-sce a un abbigliamento per il quale il materiale, la fattura, la funzionalità contano più dell’aspetto e dell’estetica. Per i blue collar workers, i cosiddetti “colletti blu”, la praticità, la robustezza dell’abito e la protezione offerta dal materiale contro la sporcizia e persino le ferite sono aspetti determinanti. In tema di “vestiti”, gli abiti da lavoro hanno acquisito uno status particolare. La mostra presenta abiti da lavoro, differenti per epoca e per impiego, attraverso gli scatti di fotografi molto diversi tra loro. Una tipica casacca da lavoro nell’incantevole fotografia di Graciela Iturbide, ad esempio, le raccoglitrici di cotone chine con i lunghi sacchi a tracolla fotografate da Danny Lyon, le infermiere in cerchio sulla scala con i camici bianchi e blu di Alfred Eisenstaedt, gli “Small Trades”, come li chiama Irving Penn – con le fotografie di un pescivendolo e due macellai –, i due scaricatori di carbone nel porto dell’Avana ritratti da Walker Evans, gli abiti dei contadini nel- le immagini a colori di Albrecht Tübke, le donne in divisa negli stabilimenti Fiat a Torino negli scatti di Paola Agosti e infine le fotografie di gruppo che dimostrano la valenza unificante, uniformante degli abiti da lavoro per il team. Colpisce la nostra attenzione una fotografia di abiti protettivi arcaici del messicano Manuel Álvarez Bravo, seguita dai guanti di sicurezza Toshiba fotografati da Hitoshi Tsukiji e dalle tute di Sonja Braas, Hans Danuser e Doug Menuez. Sebastião Salgado immortala il riposo di un operaio, in Kuwait, impegnato nelle operazioni di spegnimento dei pozzi petroliferi dati alle fiamme nel 1991 durante la Guerra del Golfo. Sonja Braas, in mostra con il significativo contributo tratto dalla serie “Un eccesso di cautela”, racconta le nostre vite colonizzate dall’ansia e dal senso di minaccia incombente a essa connesso, la paura a bassa intensità che ci circonda, plasma il nostro spazio d’azione e fa da sfondo alle nostre esperienze e interpretazioni. Seguono le opere tratte dal grande progetto “In Vivo”, nel quale Hans Danuser illustra in sette capitoli i luoghi di lavoro nelle zone tabù della società, nel mondo della produzione di conoscenza. Nella prima grande sala, si passa dalle fotografie di Barbara Davatz e dagli abiti da lavoro di una piccola fabbrica elvetica alle uniformi degli apprendisti del grande centro commerciale “Migros” in Svizzera fotografati da Marianne Mueller; i “colletti bianchi” fotografati negli uffici da Florian van Roekel fanno da contrappunto alle tute da lavoro nere di fuliggine dei minatori cinesi nelle fotografie di Song Chao e alle tre donne in camice di Helga Paris, ritratte in una fabbrica di vestiti.

In tutte queste opere percepiamo chiaramente come non solo l’abbigliamento, ma anche la postura del corpo contribuiscano a raccontare la storia delle condizioni di lavoro. In fondo alla sala spiccano le due grandi opere di Clegg & Guttmann: Ultimo tentativo, che ritrae due giovani artisti in un concerto serale di fronte al pubblico e Ritratto di gruppo dei dirigenti di una multinazionale, entrambe realizzate negli anni ’80. Di fronte allo sfondo cupo e all’ordine formale del-le due immagini, appare evidente che la differenza tra “colletto blu” e “colletto bianco” non rispecchia solo l’occupazione, né obbedisce esclusivamente alla funzionalità del lavoro, ma indica anche una distinzione di classe e di status. Le fotografie degli abiti da lavoro sono da interpretare e da comprendere con un occhio di riguardo al tessile e agli aspetti sociologici. Cerchiamo di approfondire: Clegg & Guttmann praticano una forma di ritratti-stica che non segue le regole degli storici, secondo cui un evento va raccontato in maniera veritiera (attraverso la documentazione fotografica), piuttosto fungono da testimoni oculari e assumono il ruolo del pittore di corte o dell’oratore, che enfatizza, sminuisce o mette in discussione il soggetto rappresentato. Il punto di partenza per questo lavoro è il loro interesse per quei ritratti che ancora oggi corredano i “rapporti di bilancio annuali della classe dirigente”. Immagini che richiamano alla mente le rappresentazioni dei primi borghesi illuminati, consapevoli di sé e del proprio potere, nella pittura fiamminga del XVII secolo; ritratti neiquali la presenza cede il passo alla rappresentanza, la naturalezza a una retorica legata al ruolo: non è l’uomo che conta, ma la posizione, il potere, la funzione che incarna. Nel ritratto dei dirigenti allineati sulla carta come perle su un filo allentato, la luce illumina solo i volti, le mani e i triangoli sfolgoranti formati dai risvolti, dalle camicie bianche e dalle cravatte. Il resto delle figure e l’intero ambiente sono immersi in un’oscurità che ricorda i dipinti degli antichi maestri. Uno di loro è facilmente identificabile come il direttore – non è posizionato nel punto più alto, non è nemmeno il meglio vestito, ma è colui che con lo sguardo trasmette un equilibrio tra sicurezza e regale serenità, evocata dalle mani sovrapposte, interpretando al meglio il suo ruolo. La mostra ci guida progressivamente dall’abbigliamento da lavoro all’uniforme.

In lingua italiana esistono due parole, “uniforme” e “divisa”. La prima mette in rilievo l’aspetto unificante, la seconda una dimensione divisiva: termini che rivelano inclusione ed esclusione come due azioni collegate, apparentate. Uniformi militari e civili si sono sempre influenzate a vicenda. Entrambe possono trasmettere orgoglio e rispetto ma entrambe possono essere al tempo stesso un fardello. Gli autori Elisabeth Hackspiel-Mikosch e Stefan Haas, nel loro libro Civilian Uniforms as Symbolic Communi-cation (2017), distinguono tra due tipi di uniformi: “Comprendere le uniformi civili quali strumento di comunicazione simbolica vuol dire non definirle primariamente per la loro funzione protettiva – come nel caso delle uniformi militari – o per le loro impli-cazioni estetiche. Esse vengono definite piuttosto dalla propria funzione, che consiste nell’allusione simbolica alla compagine di istanze da cui hanno avuto origine e alla società e alla cultura in cui sono inserite. (…) Segnalano l’appartenenza a una collettività, sia essa un’autorità statale, una corporazione o un ordine religioso, un’associazione civile o un’impresa privata.

Ma le uniformi possono anche escludere, tracciare linee divisorie, rendere visibili o addirittura intensificare i conflitti sociali. Chi sa leggerne i segni, trae informazioni di rango, posizione, ambito di competenza e responsabilità della persona che indossa l’uniforme”. Nella seconda sala incontriamo le sette imponenti fotografie di “Olivier”, il giovane francese Olivier Silva ritratto da Rineke Dijkstra al momento del reclutamento nella Legione Straniera e poi altre sei volte nel corso del suo addestramento durato 36 mesi. La serie rende evidente in maniera quasi dolorosa come il tempo trascorso sotto le armi, indossando l’uniforme, abbia cambiato, indurito e temprato il carattere del giovane uomo. “L’idea era quella di seguire un soldato dal momento del suo arrivo, quando è ancora giovane e tenero, per mostrare come si indurisce”, dice l’artista. Di fronte è collocata la grande serie di Timm Rautert, che mostra i tedeschi in uniformi civili. È una ricca, multiforme dimostrazione visiva dell’affermazione di Hackspiel-Mikosch e Haas secondo cui la moda trae forma dalla consapevole creazione di varietà e multiformità, mentre le uniformi puntano all’invariabilità e all’esattezza. Ai lati vediamo diverse tipologie di uniformi, abbigliamento simbolico, da lavoro militare, civile ed ecclesiastico: la soldatessa di Sergey Bratkov, il monaco e la suora di Roland Fischer, i soggetti della serie “Mestieri” di Judith Joy Ross. Nel corridoio accanto, i nove ritratti di Angela Merkel fotografata da Herlinde Koelbl nell’ambito della serie “Tracce del potere”, dedicata alla rappresentazione dei maggiori leader tedeschi a partire dal 1989, anno della caduta del Muro di Berlino. Nel percorso che segue, altre due opere di Timm Rautert incentrate sull’uniforme, tratte da “Guardia di Finanza” (serie “Weltraum”) e “Gli Hutteriti”. Procedendo verso l’ultima sala, le opere di Oli-ver Sieber, Barbara Davatz, André Gelpke, Andri Pol, Paolo Pellegrin, Herb Ritts e Weronika Gęsicka descrivono la progressiva trasformazione dell’abbigliamento da lavoro e dell’uniforme in stile e moda. Per Sieber, il fenomeno assume i tratti dell’unifor-me personale e di gruppo; per Gelpke l’abito e il vestito come uniforme borghese contrastano con la nudità e il corpo come abbigliamento da lavoro anti-borghese; nella fotografia di Paolo Pellegrin della Virgin Sun Airlines e del suo fondatore e pro-prietario Richard Branson, l’uniforme è una sorta di marchio aziendale; per Weronika Gęsicka il tentativo di uniformarsi con il proprio comportamento e modo di essere assume i tratti di una caricatura. Le due fotografie di Brad Herndon e Hiroji Kubota tematizzano il contrasto tra camouflage e fierezza nell’indossare l’uniforme, tra manifesto e simbolico, tra ricerca di visibilità ed estrema invisibilità. Nella storia del costume, le donne indossano per la prima volta indumenti maschili da lavoro come atto di camouflage, per nascondere il fatto di essere donne, a volte addirittura per combattere in guerra come gli uomini. In seguito lo fanno come atto di liberazione dalle tradizionali, rigide norme che regolano il vestiario e dai ruoli di genere imposti. Nella moda femminile degli ultimi vent’anni, l’uso dell’abbigliamento maschile da lavoro e il cross-dressing diventano un modo attraverso cui le donne esprimono un’immagine nuova di sé, più sicura e più cool. Il titolo “Beauty lies within” (“Le apparenze non contano”) scelto da Barbara Davatz per i suoi ritratti, riprende lo slogan che per un certo periodo fu stampato sulle shopper di H&M. La fotografa convinse alcuni commessi a posare nel suo studio per fotografarli al di fuori del contesto lavorativo. Qui Davatz non mira tanto a condurre uno studio del carattere, quanto a tracciare, come afferma il curatore Peter Pfrunder, “una sorta di inventario sociologico ed etnografico: che aspetto hanno i giovani svizzeri nel XXI secolo? Qual è il significato dell’identità in un mondo globalizzato?” I collaboratori vivono e lavorano in Svizzera, ma provengono dai paesi più disparati, dal Kosovo, dalla Serbia, da Rio de Janeiro, dall’India, oltre che naturalmente dalla Svizzera. Ciò che li unisce è il legame con i vestiti accessibili di H&M e la concezione condivisa di un abbigliamento da lavoro che si dichiara apertamente anti-uniforme, identità globale di una giovane generazione. L’ultima parola spetta all’opera di Tobias Kaspar. Per la serie “La collezione giapponese”, ha fotografato una serie di ricami tratti dagli archivi di un produttore tessile svizzero. Questi furono prodotti negli anni ’60 del secolo scorso esclusivamente per il mercato giapponese, che all’epoca si apriva ai beni di consumo occidentali. Kaspar ingrandisce le figure fino a portarle quasi a grandezza naturale, rendendo visibile ogni punto, ogni filo, ogni errore. Al tempo stesso crea, secondo le sue stesse parole, un’immagine speculare infranta delle reciproche proiezioni – qui anche in senso figurativo tra il cameriere e la signora, tra l’uniforme di servizio di lui e l’abito elegante di lei. L’intera esposizione è sorvegliata da guardie in uniforme protagoniste dei video a grandezza naturale di Marianne Mueller. La mostra documenta infine attraverso alcu-ni slideshow come l’abbigliamento da lavoro viene trasformato in moda nelle sfilate di Dior, Balmain, Balenciaga, Byblos, Etsy, Moschino, Vêtements, Calvin Klein, Liam Hodges, Hi Vis, Chalayan, Burberry, D&G, Cristina Neves, Louis Vuitton.

Altri articoli

Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinata

Si presenta alla Milano Design Week 2024 l’ultimo METAVERSO PER FASHIONE DESIGN di Vitruvio Virtual Reality

ELISABETTA CANALIS GLOBAL AMBASSADOR WIKINI 2024